□游历中国□

——石城山游记

□ 慧子

岁月匆匆,黑头转眼即是白发。人生苦短,转瞬即是百年。人总要有一些时光给自己,让自己在青山绿水之间,让我们的生命与这个世界结下一段善缘。

在江南的风光里,回溯于南朝烟雨的纵深之处,拾拣那些历史散落的片段,连缀成一段连接历史与现实的记忆。

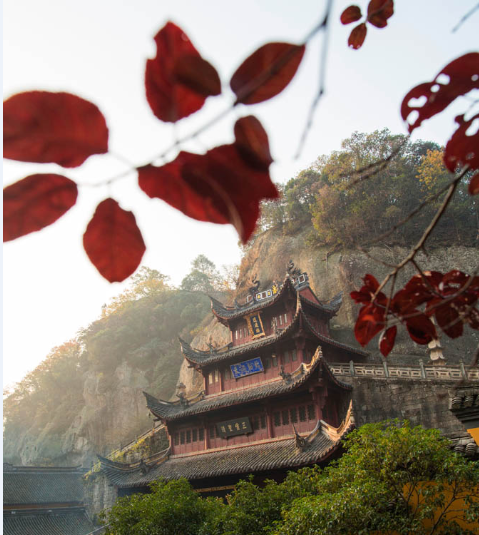

南明山古时称“石城山”,位于浙江省新昌县城西南2.5公里处。穿行在钟灵毓秀的南明山,空气中洋溢着山水之中的清凉气息,一定会让你陶醉在山水间,乐而忘归。

来到大佛古刹的山门前,仿佛是一幅风景画卷缓缓从眼前展开,那个喧嚣的红尘世界被远远地留在了身后。

早在东晋永和初年,昙光和尚游历到此地,见这里古木参天,石壁千仞,泉水流过青石,环境十分清幽,他不畏虎狼出没,在这里劈荆斩棘,居洞修行。

南齐永明年间,僧护和尚来到石城山,做了隐岳寺住持。他见寺北有青壁千余尺,他就发愿将此石壁刻成佛像,让佛法在华夏大地上广为流传,福泽众生。

由于石壁坚硬,所以整个工程进展缓慢,至齐备建武年间,僧护和尚圆寂时,只是凿出了佛头部的样子。

僧护的弟子僧淑继承了僧护的事业,但却因“资力莫由”而停工。

南梁天监十二年,僧祜受建安王萧伟之邀,主持凿刻石佛工程。僧祜是齐梁时代的律学大师和杰出的佛教雕刻家,他见两代前辈高僧所凿的石佛失于肤浅,于是他再次招集工匠,重新开凿。从开始动工到佛像完成,前后经历了三十余载的时间,营造出一座美轮美奂的弥勒大佛。

巍峨大佛历经千年岁月,如同一个洞若观火的长者,慈悲地注视着千百年来的人们,人只要踏进大佛圣地,就仿佛能够与弥勒大佛慈悲的目光对视,在大佛目光的注视下,这一颗在尘世之中熏染多年的心,也会在此刻变得平静而从容。

沿着幽深的历史阡陌寻去,从东晋一直到今日,在我们生命中走过的每一个日子里,都蓄满了佛陀慈悲的呵护。

在这山清水静的风景之中,回溯过往的岁月,隋唐时期,佛教盛行。

隋文帝开皇十七年,智者大师应诏进京,路经新昌石城寺(今大佛寺)讲经说法,随即圆寂。在大佛寺内建起了智者大师的衣钵塔,供后世缅怀。

伫立在智者大师的衣钵塔旁,用心聆听一曲千年的梵呗,佛陀伟大的智慧,在历代祖师的传承下,历经千年,薪火相传。

唐代会昌五年时,石城建瑞像阁三层,后毁于一场大火。从此之后,佛寺几经修建、几易其名,佛寺穿越了无数个不平静的日子,一直到了公元1925年,被命名为“大佛寺”。

大佛寺静静地安卧在如黛的群山之巅,大佛禅寺的主要殿堂有天王殿、西方殿、大雄宝殿、大佛殿、地藏殿、藏经楼、隐鹤楼等名胜古迹。当你抬眉远眺,紫气东来的大佛寺,已经再现盛世的光辉。

达摩祖师东来,为了参透禅意,在少林寺面壁九载,最后终如愿以偿。北宋米芾在大佛寺的崖壁上丹书“面壁”二字,“面壁”不仅是执着和勤奋,同时更是经过一番寒彻骨之后的大彻大悟。

大佛禅寺西北一里之外,另有一处石窟,仿佛是上天有意的安排,有一个天然的溶洞,洞内为后人现称为“千佛院”,又称“千佛岩”,岩壁上分布着南齐永明三年(485年)开凿的1040尊佛像,是我国南方早期石窟艺术的瑰宝。

大佛禅寺另一主要古迹,就是解开岩,壁立万仞的磬石从中如鬼斧神工般断开,在巨大的解开岩的旁边,有一块石头,形如一个倒立的和尚。相传两位神仙为了鼓励僧俗两众不要忘记当年发愿雕刻佛像的初衷,欲用茅草锯开巨石。此时,有一个小和尚不相信,他说如果你能用草锯开石头,我就用倒着走路。结果,巨石被茅草锯开了,小和尚也只能倒着走路了。

佛的智慧可以让人大彻大悟,平凡的生命开出绚烂的花朵,在大佛圣境之中,被汲汲营营的功名利禄塞得满满的心,此刻在如黛的山水之间,仿佛被荡涤得光润如玉,纵有千万种世间的机巧,也抵不过灵山会上心心相印的拈花一笑。

在生命的旅途之中,尽管有太多的悲伤与喜悦,纵有千万种缱倦,也无非是水月镜花。在这远离名利的地方,清风明月,不须一钱。

宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。在此驻足片刻的光阴,此刻,当下便是净土。(原载《人民日报海外版欧洲刊2015年9月10日第20版》)